中专毕业六成学生月薪不足3000块,上中职真的没前途?

来源网站:news.qq.com

作者:谷雨数据

主题分类:劳动者处境

内容类型:分析或评论

关键词:中职学生, 月薪, 职业教育, 中职教育, 中职生, 中职学校, 读中职, 学生, 中职, 升学, 中考, 教育

涉及行业:

涉及职业:青年学生/职校/实习生

地点: 内蒙古自治区

相关议题:职业教育, 工资报酬

- 中职毕业生中,约有六成的月薪不足3000元,整体收入水平明显低于本科生,仅略高于初中及以下学历者。

- 许多中职学生毕业后直接进入工厂等基层岗位,工作环境单调,社会认同感较低,部分年轻工人通过独特造型等方式寻求自我认同。

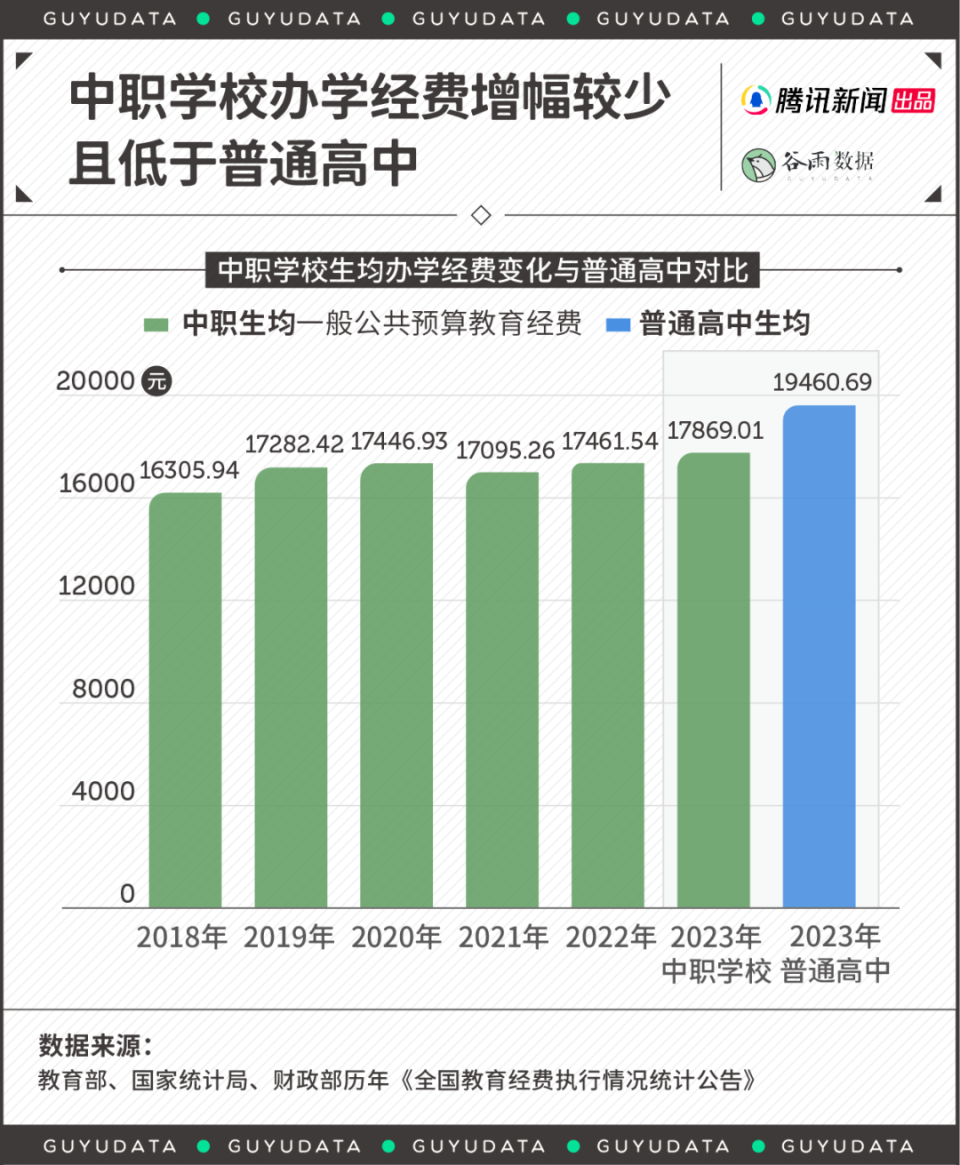

- 中职学校生均经费长期偏低,难以满足技能培养需求,影响了学生获得优质职业教育的机会。

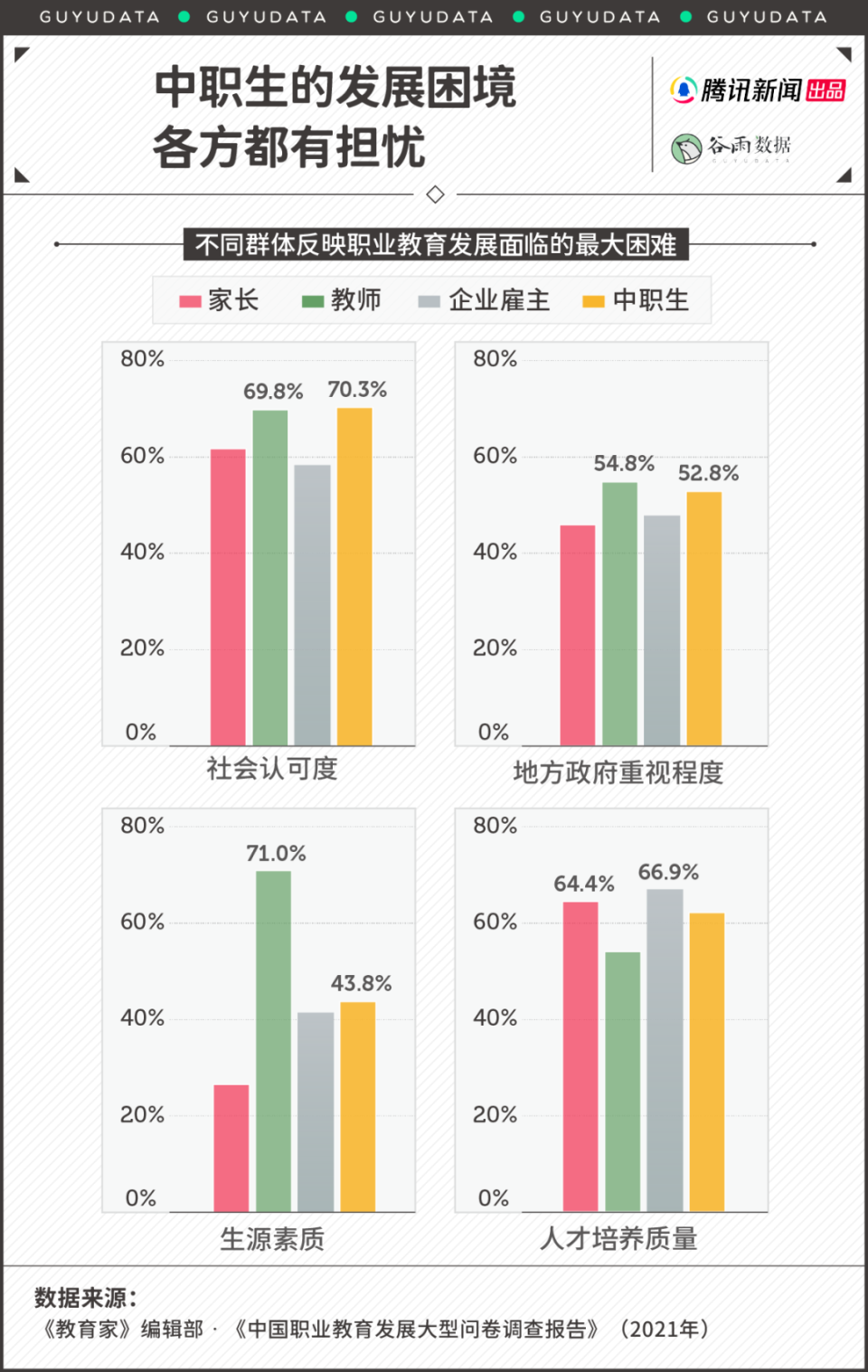

- 中职生和教师普遍认为社会对职业教育认可度不足,生源素质和人才培养质量也存在较大担忧。

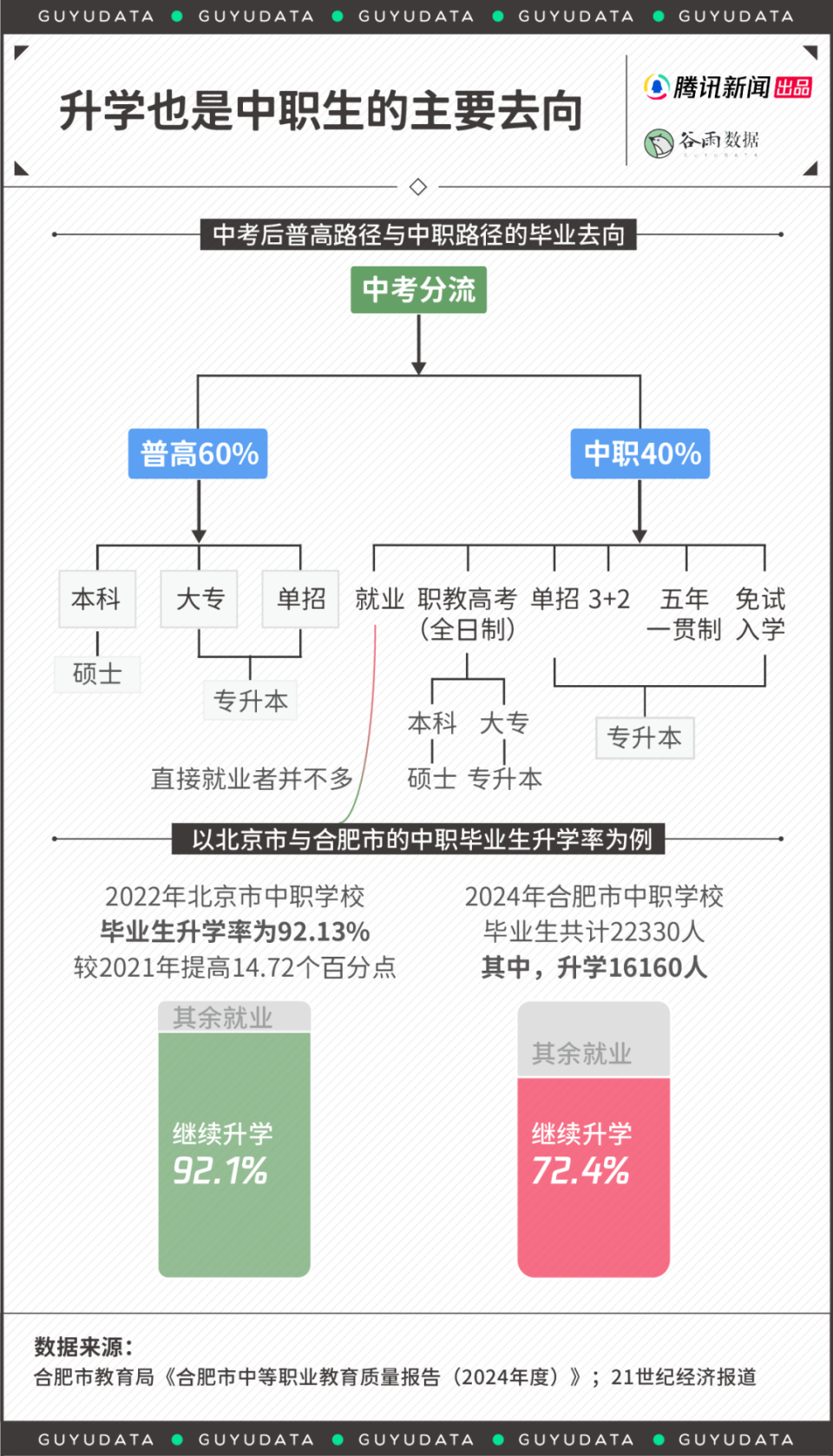

- 目前大部分中职学生选择继续升学而非直接就业,通过多种升学途径提升学历,以期获得更好的发展机会。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

2025年内蒙古首届呼包鄂乌中等职业学校技能联赛

图源视觉中国

这几年,哪怕你没有孩子或亲友在中考,可能也听说过这个说法:

“现在中考后实行5:5分流。一半学生考不上普通高中,其他的都要去中职(中专、职高)。”

在家长群体中,这个话题引发了广泛的讨论和焦虑。

长期以来,社会对中职学校的毕业出路认可度不高。“分流去接受职业教育”,让许多家庭感到压力,这也在一定程度上加剧了中考阶段的竞争。

那么,从数据来看,中考后人数分流事实如此吗?中职学校的现状与出路究竟如何?

超过半数学生,依然读普高

01

中职,即中等职业学校,属于高中阶段教育,通常在义务教育(中考)完成后入读。

但与普通高中以升学为主要目标不同,中职的定位侧重于职业教育,包括职业高中、普通中专、成人中专和技工学校等四类。

中职一直存在,并非新兴事物,而“中职-普高5:5分流”的说法,与实际情况存在一些出入。

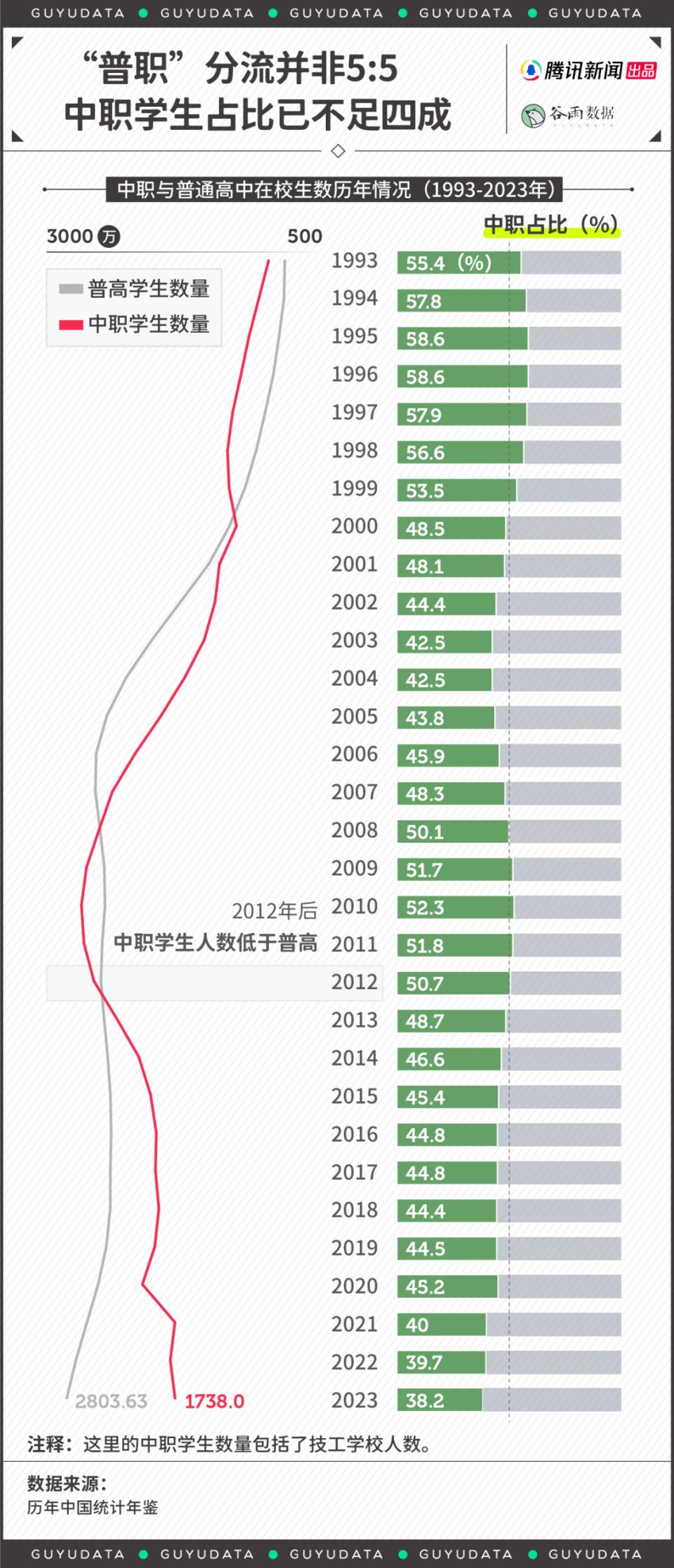

从近三十年的全国数据来看,中职学生在整个高中阶段的占比呈现下降趋势。

例如,1993年,全国中职学生占比确实超过一半,达到55.4%。一个相对的高峰出现在1995年-1996年,当时的中职生比例达到58.6%,近六成。

之后中职生占比持续下滑。2005年前后,国务院先后出台《关于大力发展职业教育的决定》《关于大力发展职业教育的决定》,重申“保持中等职业教育与普通高中教育的比例大体相当”。各地先后响应,中职学生占比有所回升,在2010年达到52.3%。

此后,这一比例持续平缓走低,2021年降至40%,2023年仅为38.2%(人数规模1738万人)。同期,普通高中的在读学生规模为2803.63万人。

从上述历史数据中可以看出:首先,当前中考升学的学生中,超过六成进入了普通高中,而非传言的一半。其次,“普职大体相当”的提法也并非近几年的新政策。回顾历史,在90年代,中职学生的占比甚至更高。

国家层面的确有“普职大体相当”的规划,但在地方执行上存在差异。早在1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》就提出了相关概念。然而,近十年来各地并未严格执行5:5的目标。

特别是,2022年5月实行的新《职业教育法》已将“普职分流”的表述调整为“不同阶段因地制宜、统筹推进职业教育与普通教育协调发展”,这给予了各地根据实际情况调整普职比例的空间。

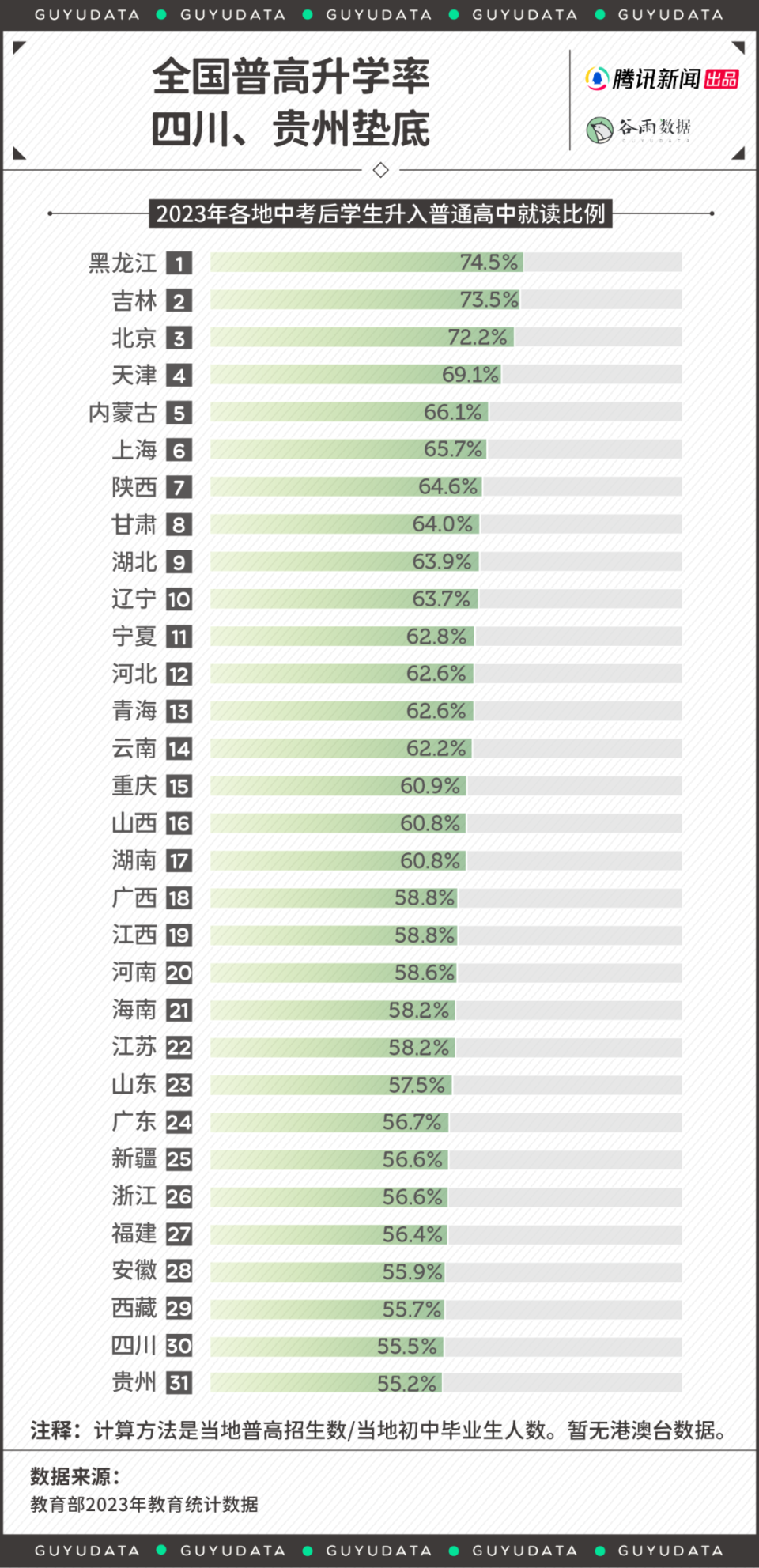

因此,各地区的普高升学率并不统一。从2023年的数据来看,东北的普高升学率相对较高,黑龙江、吉林分别达到74.5%和73.5%。

而上海、浙江等沿海省市的普高升学率数据并非名列前茅,有分析认为这与部分学生流向未纳入统计的国际高中有一定关系。相比之下,部分地区如四川、贵州的普高升学率相对较低,分别为55.5%和55.2%。

中职教育的挑战与转型

02

尽管“5:5分流”不完全准确,但约四成学生进入中职学习的现状,依然是许多家长关注的焦点。

据《中国青年报》报道,今年6月,河北保定某小区挂出了“中考突击班成绩兜底”,其高达30万的报价背后,正是利用了家长对于孩子未来选择的焦虑。

长期以来,在一些社会观念中,对“职高”“中专”的印象还停留在过去,有些人脑海中浮现的还是“差生集中营”的印象。

虽然这几年就业观念变化,“一技之长”的重要性日益凸显,以及部分媒体对职业教育高薪个例的报道,强调职业教育的供不应求,似乎给中职教育带来了希望。但这些案例之所以成为新闻,也侧面说明了它们尚未成为普遍现象。

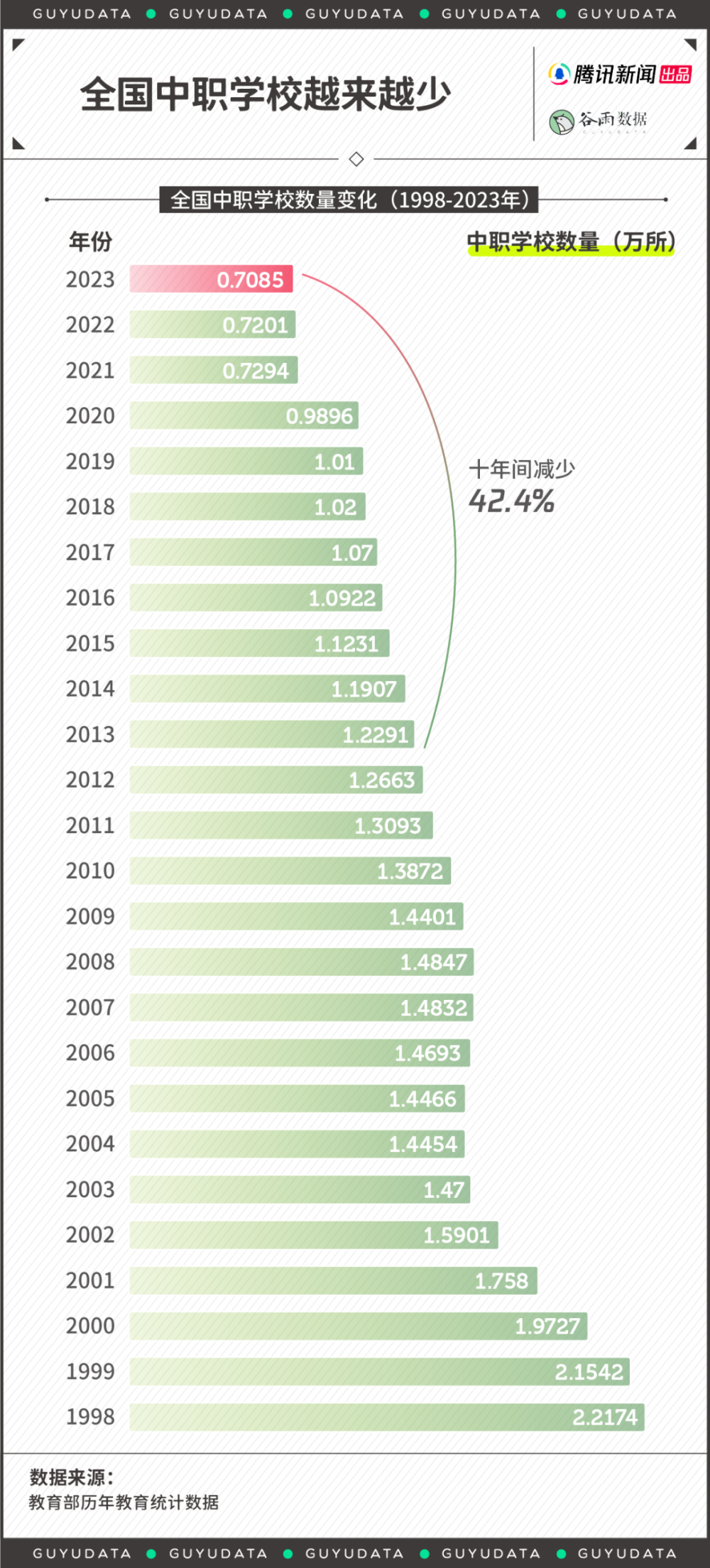

从整体趋势看,中职院校的招生规模和学生占比有所降低,这反映出中等职业教育正处于转型期。事实上,近十年来,中职学校的数量也在调整。相比于2013年的全国超万所,2023年,中职学校数量约为7000余所,十年间减少42.4%。

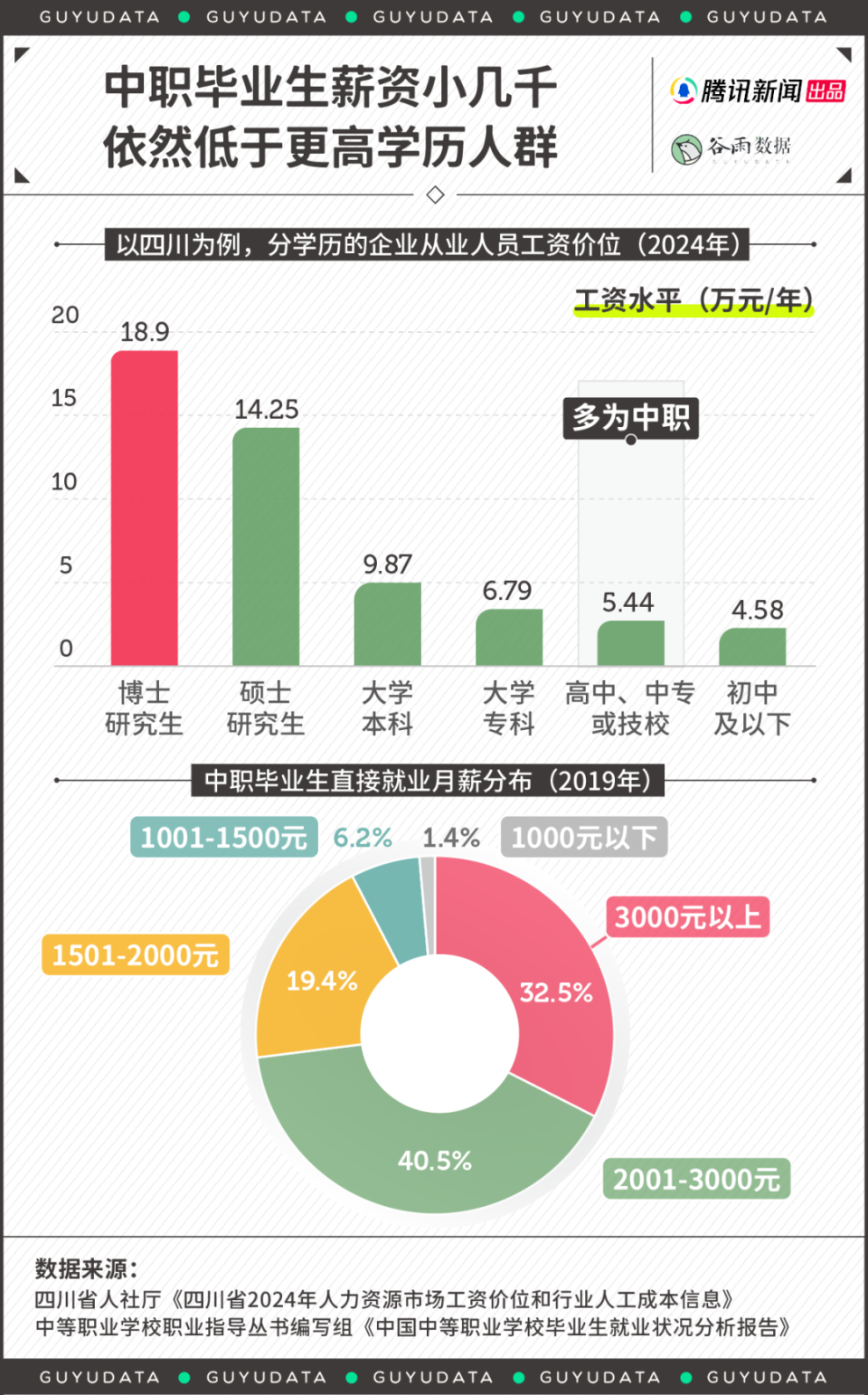

收入数据也是如此。根据一份2019年的大规模调查,40.5%的中职毕业生月薪在2001-3000元,32.5%的人月薪在3000元以上,同时有近27%的人月薪在2000元以下。

四川人社厅公布的2024年数据继续印证,高中、中专阶段毕业生中位数年薪为5.44万元,远不及本科生的9.87万元,仅略高于初中及以下学历的求职者。

“身有一技之长”固然重要,但技能的培养需要优质的教育环境作为土壤。2021年,《半月谈》的调研文章就曾指出,部分中职学校生均经费标准长期停滞,远落后于技能人才的培养需要。

这意味着,尽管不乏成功的个例,但如何提升毕业生的整体发展水平,仍是中职教育需要面对的重要课题。

2025年初,正式印发的《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》,提出了要稳步提升职业学校的关键办学能力。

《教育家》杂志的一项大型调研显示,70.3%的中职生、69.8%的教师认为社会认可度是职业教育的最大办学困难;生源素质方面,71.0%的教师表示担忧,高于家长的26.6%;在人才培养质量上,中职生、家长和企业的担忧程度都在60%以上。

各方认为,中职教育需要在教育质量、就业前景、社会认知等方面寻找差异化机会。中职教育方向的转型,十分迫切。

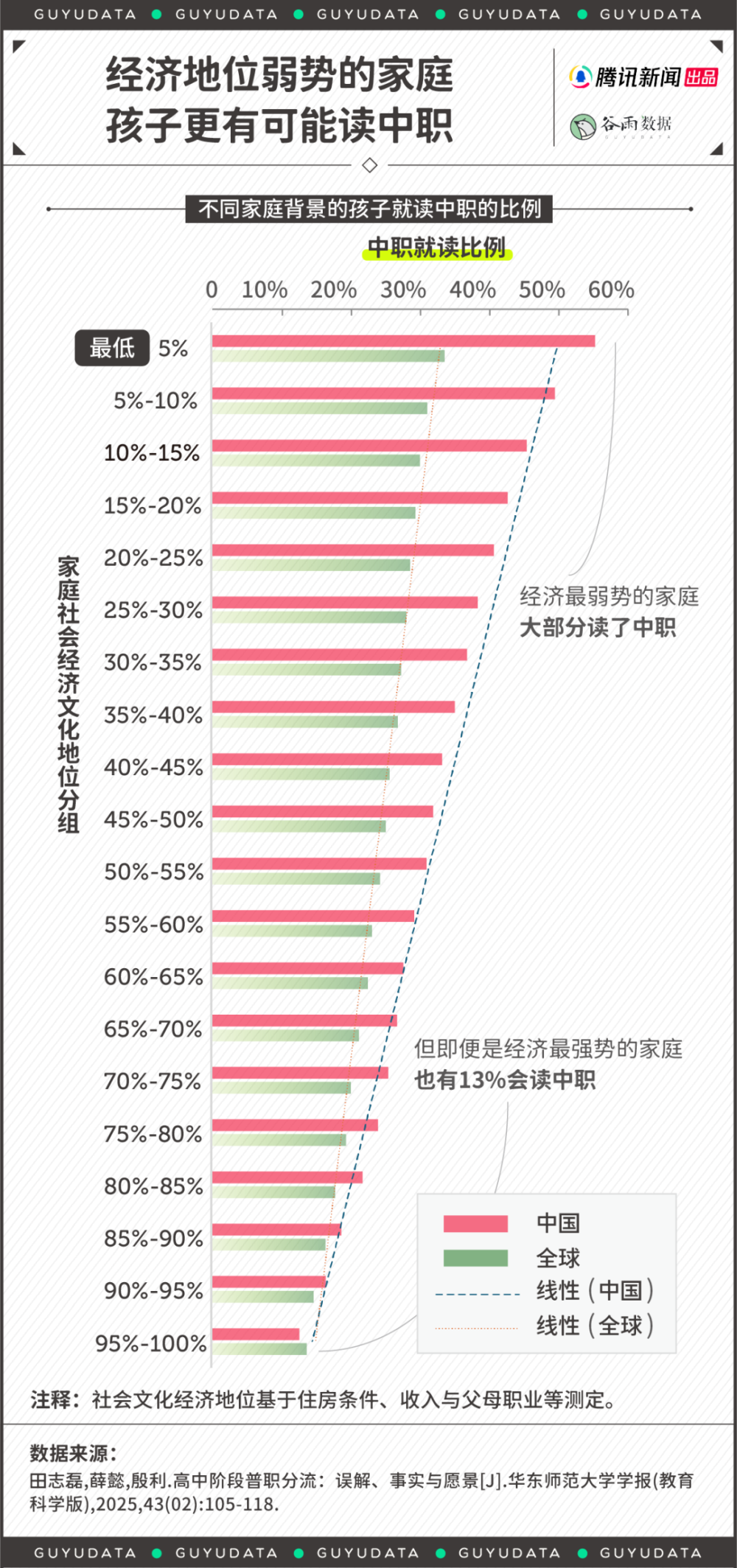

北京大学学者田志磊等人发现,经济地位最弱势的家庭,读中职比例最高。

当然,即便是经济最强势的家庭,也有13%会读中职——区别在于,经济强势的孩子读中职,尚有资源支撑保底;而其余孩子读中职,可能是“没有退路”的选择。

在这样的社会背景下,必须正视一个略显残酷的现实:学生的教育结果,受到了家庭背景、个人禀赋等多种因素的影响。当这些与生俱来的因素,与中职教育的固有印象交织时,它们往往成为外界偏见与轻视的根源,过早地在一些年轻人身上烙下印记。

年轻工人可以默许这种烙印,但也渴望建立自己的存在感。在李一凡导演的纪录片《杀马特我爱你》中,10年代的年轻人从中专、技校毕业(或者辍学)后进入工厂。工作生活自然无聊单调,而独特的“杀马特”造型成为他们构建自我认同、自我保护的铠甲。

片中男女在采访时坦言,“想吸引别人的目光,希望有人能和自己说说话,哪怕是骂自己也好。”“这样的打扮像坏小孩,不会有人骗自己欺负自己。”其言下感触是,尚未准备充分,年纪太小就进入社会,难免有许多辛酸体会。

中职学生的另一条通路:继续升学

03

如今,中职学生毕业去向已发生显著变化。与过去以直接就业为主的目标不同,毕业后继续升学,已成为中职学生的主流选择。根据北京大学中国教育财政科学研究所2020年的一项抽样调查,中职毕业生中直接就业的比例约为35%,而约65%的学生选择进一步接受高等教育。在这里,高等教育包括全日制职业本科、专科高校,也包括入读这些高校提供的成人本/专科项目。

这一趋势在各地数据中得到印证。据21世纪经济报道,2022年,北京市中职学校毕业生升学率达92.13%,2024年,合肥市22330名中职毕业生中,升学比例也超过了七成。

中职学生也可以参加常规高考,不过升学途径多样。其中,“职教高考”为中职生量身打造的重要通道,考试内容更侧重专业技能,毕业生既可报考本科也可报考高职专科。

此外,“高职单招”由各高职院校自主组织,综合考虑文化课、技能、面试等多个维度,录取率较高。“3+2”分段式培养和“五年一贯制,分别通过中职3年+高职2年或初中起点5年制完成大专学历。如果在技能大赛获奖,优秀的中职生还可享受免试入学,乃至直升本科。

升学是一个“未竟”的过程,既然未竟,就有机会,就心有不甘。

学历提升,能解决的不是“是否成功”的问题,而是更好生活的“概率”问题。追求一纸文凭其次,但求学过程中增长见识,了解自己的处境与机遇,对中职学生而言甚为重要。

闯出来的答案,或许不在文凭的高低,而在于那份拒绝被轻易定义的勇气。(来源:腾讯新闻)

作者丨鹿鸣 设计丨鹿鸣 编辑丨赤耳 出品丨腾讯新闻 谷雨工作室